La política es siempre novedad inventiva capaz de modificar la estructura social

Por RAUL CERDEIRAS (filósofo conocido por sus célebres grupos de estudio, editor de la revista Acontecimiento, traductor y divulgador de Alain Badiou, autor de Subvertir la política).

Es difícil construir la idea de que política es el nombre de un proceso inventivo que trae al mundo un transformación, pequeña o grande, pero real. Porque se contradice con la evidencia de que a ese nombre también aspiran violentas o mesuradas posturas que intentan conservar, consolidar o imponer un orden.

La cuestión se puede encarar poniendo un punto de partida firme. Si hacer venir a la existencia algo que antes no existía, es el tema que está en juego, entonces dos posibles respuestas compiten. O lo nuevo es un producto que asoma desde las entrañas mismas del cuerpo que hay que cambiar, o la potencia del cambio viene de cualquier otra parte: del cielo, de la nada, del puro azar, de un misterio…etc. Sin embargo hay una tercera que adoptamos: pensar el cambio de una situación requiere que en el seno mismo de esa situación algo se pueda exceptuar, algo que deberá mostrar en los hechos su capacidad transformadora. Excepción inmanente es la designación más precisa de ese proceso. En las dos primeras respuestas los hombres quedamos como espectadores que a lo sumo pueden acompañar al alumbramiento de la criatura envuelta en el proceso social, es el caso del partero de la Historia o, dentro de la segunda opción, en una espera esperanzadora cuando no en una resignación escéptica. Sólo la tercera, en donde nos inscribimos, permite que los habitantes de este planeta tengan lo posibilidad de transformarse plenamente en un humanos, es decir, devenir sujetos de una transformación.

Es fácil verificar que el horizonte del que partimos está encuadrado en una postura materialista que en vez de partir del hombre como figura sustancial y abstracta, arranca de la objetividad de las estructuras y de su poder estructurante sobre los sujetos-sujetados, para luego preguntarse si es posible salir de ese orden que nos formatea y así poder operar sobre él. Es una discusión que se ubica en un tema filosófico más amplio que se lo identifica como “la cuestión del sujeto”. Este problema, para que nos ayude a pensar la cuestión crucial de las políticas liberadoras en nuestros días, puede formularse así: “¿cómo es posible que siendo los hombres un efecto de estructuras pueden constituirse en agentes de la transformación de las mismas”? Respecto a las opciones mencionadas más arriba, las dos primeras presuponen que el sujeto ya está dado y hay que ayudarlo a parir o esperar que irrumpa de manera siempre misteriosa y fuera de nuestra capacidad de actuar. La tercera, la nuestra, abre la chance de pensar a los sujetos de manera tal que nosotros podemos formar parte activa y decisiva de su invención.

Si la política es algo que ingresa al mundo por medio de esa operación entonces hay que precisar varias cosas. La primera cuestión: ¿de qué es excepción la política? Evidentemente lo es de los lazos sociales que tejen la vida colectiva de la humanidad. Se podría provisoriamente usar también el término difuso de “vida social” u “orden social”, que se articula con el de “estructura social” y que involucra las relaciones de poder y dominio así como los dispositivos ideológicos e institucionales, intrínsecamente necesarios para asegurar el orden en cuestión, su unidad mínima y la reproducción de sus condiciones de existencia. Convengamos en llamar a esto la vida colectiva tal cual existe formando parte del mundo, con la condición de no encarar esta realidad como si fuera el producto de un proyecto “consciente” de los sujetos sujetados, precisamente, por ese orden. Digamos que es una realidad “objetiva” en su versión más clásica que es la que en su momento tomó Marx al decir que la “producción de la vida social” era independiente de la conciencia de los hombres. Sí, hasta que “apareció” eso que se llamó y se llama política.

Desde ese momento, es la segunda cuestión que tenemos que precisar, en el interior de la ciega producción social aparece un lugar desde donde es posible interrogarse, pensar, declarar, discutir, reunirse, proponer, actuar, luchar, transformar, organizarse, solicitar, resistir, etc., etc., buscando edificar y darle forma a la vida colectiva de la humanidad. Quiere decir, tercera cuestión, que política es también el nombre por el cual se certifica que no la hubo siempre, que lejos de existir anidada en el corazón del orden social, por el contrario, su entrada al mundo va de la mano de una ruptura con ese orden (la excepción inmanente), momento a partir del cual podemos decir que el destino de la vida social dejó de estar en manos extrañas, ligada a misterios sagrados y trascendentes o a un fatalismo de la naturaleza, para convertirse en una cuestión que corresponde decidir a los hombres y mujeres de este mundo. Una marca de esa irrupción es que nacen las reuniones en las plazas públicas en donde las personas empiezan a preguntarse, entre otras cosas, ¿qué es la Justicia?

Una cuarta cuestión que hay que dejar sentada, es que ese nuevo lugar que se instala por medio de una ruptura con el orden social y que se llama política, no es un lugar objetivo sino que lo debemos calificar de subjetivo. Aquí las palabras pueden confundir, porque subjetivo no remite a una actividad individual, significa que aquello de lo que habla la política no existe si no se lo hace. Es el alma de toda invención real, de la llegada de lo que antes no existía.

Ahora bien, la quinta cuestión que hay que analizar, es que la aparición de ese quehacer llamado política no vino al mundo de manera abstracta o neutral, como pura posibilidad. La hizo montada bajo una forma determinada, concreta, para intervenir en la tranquila vida de la objetividad del mundo social que funcionaba de acuerdo a las necesidades que esa misma estructura imponía ciegamente al conjunto de sus sujetados. La sola circunstancia de operar como interrupción a la ley objetiva de la reproducción del orden social es suficiente para sellar esta afirmación: cuando hay política viene bajo la forma de una posición determinada y será siempre para alterar o desacomodar el entramado orgánico que sostiene a cualquier orden social objetivo.

Esto precipita una objeción a esta propuesta ya que es más que evidente la existencia de políticas destinadas a la conservación y no al cambio. Aquí se abre una sexta cuestión y es la de reconocer que es cierto que existen esas políticas pero si toman cuerpo en las estructuras sociales es solo como consecuencia de la apertura de este proceso subjetivo que hemos llamado política. Por eso estas políticas tienen un lado que podríamos llamar “creativo” porque ya no se puede conservar el orden con la sola fuerza de lo instituido y el inmenso peso que ejerce sobre todos los pueblos que lo padecen. Entonces vienen al mundo las políticas reaccionarias, que son merecedoras de ser llamadas políticas, porque se ven obligadas a dar una lucha, a reaccionar, en el marco de una práctica de acción y pensamiento que se ha inaugurado por la llegada al mundo de esta excepción inmanente que, con el nombre de política y siempre bajo una forma concreta de presentarse, amenaza cambiar los ordenes instituidos. La lucha deja de ser un conflicto puramente social que oscilaba siempre dentro de las posibilidades que le ofrecía la ciega ley de la objetividad social.

Nace la lucha política, que deberá obedecer a otro tipo de lógica ligada a lo que los sujetos, ya no “sujetados” sino “activos” de la política, sean capaces de inventar. Esta circunstancia produce la engañosa visión de que la política es un campo neutral dentro del cual se da una lucha sostenida desde posiciones adversas. La política digna de ese nombre siempre es, cualquiera sea la forma histórica de su novedad inventada, una amenaza de quiebre o de obstáculo de lo instituido, la reacción política (la política reaccionaria) es un movimiento interior a esa novedad inventada que busca desbaratarla para consolidar la ley objetiva que rige al orden social plasmado.

Una séptima cuestión está destinada a poner de relieve que así como toda nueva secuencia política que tome cuerpo en el mundo significa un re-comienzo de la política, toda política reaccionaria que le salga al paso será en el fondo una reacción contra la política misma. Podríamos decirlo así: el núcleo esencial de toda política conservadora es destruir esa excepción inmanente que llamamos política. Pues bien, el momento actual se caracteriza por presentar en medio de la escena de la vida social de los pueblos un proceso por el cual las políticas reaccionarias y brutales que salieron a dar batalla por la conservación del mundo capitalista, comienzan a socavar esa capacidad de ruptura que es la política. Para decirlo de otra manera, hoy el capitalismo neoliberal domina el mundo por una vía que no consiste masivamente en desplegar propagandísticamente la superioridad de la economía capitalista por sobre el colectivismo socialista, sino por ir mellando la política en tanto lo que condensa esa palabra es capaz de re-inventarse y nuevamente activarse.

Esta operación, que no es plenamente dirigida ni consciente en el seno de las políticas reactivas, abre una octava cuestión que no puede ser descuidada. Es la cuestión del la capacidad masiva que detenta el capitalismo como régimen unitario del mundo para disolver cualquier intento de re-inventar, bajo la forma que sea, la política. Es una operación novedosa en cuanto que no consiste en oponerle a una política activa creativa y en acción, una reacción política (política reaccionaria) que la enfrente. No asume la forma de una lucha ruidosa, es silenciosa, diluyente, no marca ni acepta ningún punto fijo de conflicto real. Generalmente avanza en tres frentes. Uno es decretar que política es sinónimo de gestión del orden social existente. Otro es diseminar la política por todos los lados del entramado de la vida social, fundiéndola con la vida cotidiana si es necesario o envolviéndola en un vitalismo que expandiría su energía por todo el cuerpo social. El tercero, es reducir el conflicto político real a una disputa de ideologías, es decir, algo inútil y cerrado puesto que se ha decretado la muerte de las ideologías. La opinión, el mundo de las formas y los procedimientos, generalmente del mundo del derecho, es el campo en que se dirimen los puntos de desacuerdo. La consecuencia de todo este despliegue es convertir a la política en un simple instrumento al servicio del orden social y así empiezan a nacer los sustitutos que van a reemplazar a la excepción inmanente que es la invención política, me refiero a los movimientos sociales.

Hay una novena cuestión que es necesario encadenar a esta secuencia, y es el análisis de las condiciones reales y coyunturales que habilitan este descomunal proceso por el cual la idea misma de la política como lugar de ruptura se va fagocitando. Me refiero a la catastrófica caída de los procesos políticos revolucionarios que surcaron los primeros setenta años del siglo pasado y la consiguiente mundialización del capitalismo, por primera vez imponiendo una sola lógica para articular el lazo social de los cinco continentes. No es aquí el lugar para reflexionar sobre las causas de esa catastrófica caída, pero una décima cuestión nos puede dar una clave para guiar ese balance.

Si la política es invención, si solo existe cuando se la realiza y además implica un forzamiento producido en el interior de la vida social para construir “su” excepción (que también podemos llamar su autonomía), esto nos habla de una contradicción, de una lucha, de una tensión entre la sociedad tal cual ella funciona atada a sus propias necesidades y el advenimiento, bajo la forma particular que sea, de una política. Lo específico de esta contradicción consiste en que no está dada en el cuerpo social, como pudiera ser el conflicto entre explotadores y explotados, es una contradicción producida, porque solo toma cuerpo cuando una política viene a perturbar el natural desenvolvimiento de lo instituido. De ninguna manera se pretende disminuir a las contradicciones ya dadas, sino que debemos abrir este otro tipo de contradicción (que podrimos llamar subjetiva) que es una contradicción que no está plasmada en las necesidades objetivas, sino que es creación humana. Otra vez: si no se la hace no existe.

Esa contradicción inicia un conflicto que siempre está abierto a la posibilidad de su recreación y también a la constante reacción del lado de la estructura social para aniquilarlo. Vimos que cuando una política bajo cualquier forma que sea se pone en marcha ahí nace la posibilidad que haya políticas reaccionarias porque estas son siempre dependientes (como si fueran “contragolpes”) de la primera. Pero en este territorio ningún triunfo político es definitivo ni tampoco lo son las victorias del orden establecido. Ya señalamos que las políticas reaccionarias a su manera también innovan sus discursos y prácticas orgánicas con el fin de combatir las novedades políticas y poner su reacción política al servicio de la conservación.

Esto es así si aceptamos que la política en tanto excepción inmanente a lo social jamás abolirá el lazo social, de la misma manera que ninguna totalidad social podrá formar un todo cerrado, consistente e inviolable que no deje lugar alguno para la contingencia que es el lugar por donde puede ser, porque nunca es necesario, que asome una política, es decir, un proceso autonomizado respecto a ese orden, condición indispensable para poder transformarlo. Si la política es sinónimo de acción de ruptura del lazo social, lo podemos verificar en un enunciado casi cotidiano de nuestra existencia social, que nos permita encarnar de una manera más mundana la aparente complejidad que encierra el sintagma “excepción inmanente”. En la afirmación común y corriente: la política es la acción de ruptura del lazo social establecido, podemos constatar lo siguiente: a) que política no es un lugar objetivo que exista naturalmente y consustancial a la vida social, más bien es un movimiento, una acción que está del lado de lo subjetivo; b) la excepción está representada por el término “ruptura”, porque una estructura social vive y se reproduce naturalmente “conservando” sus lazos sociales; c) finalmente “lazo social” personifica la idea de inmanente, en el sentido que esa acción de ruptura, la excepción, es “interna”, no se separa de aquello que es su excepción sino para poder operar con “otras armas” (“otras armas” = política) con la mayor eficacia.

Aquí nos estamos acercando al núcleo de esta cuestión. Toda política real (es decir: toda forma concreta de cuestionar el lazo social existente) no corta de manera absoluta con aquello que tiene que transformar. En todos los tiempos una política determinada guarda los emblemas que identifican al orden social que conmovió, más allá de sus triunfos o derrotas. Y viceversa, el orden social por el imperio de la ley de su reproducción no va cejar de querer borrar esa actividad llamada política que siempre lo entorpece. Pero ¿cómo desterrar la política si esta no es un lugar objetivo, dado, reconocible y delimitado? ¿Cómo neutralizar lo que es una invención cuya potencia estriba justamente en que su esencia es la contingencia? En efecto, no es necesario que exista la política si es, como lo afirmamos, la verdad de la vida social, una excepción inmanente, rara, en el transcurso de la historia.

Hay una historia propia, autónoma, de las discontinuidades políticas. Toda vez que estuvo activa una rebelión se puede identificar y recrear los momentos políticos de ese conflicto. Esa historia, que ninguna definición de lo que es la política puede encerrar, es propiedad de todos los pensamientos y acciones que libremente hayan afirmado el carácter de haber sido también ellos políticos por medio de sus intervenciones e inventivas transformadoras. ¿Quiere decir que política es un proceso que encierra una lucha? Absolutamente, si.

La política, ese grano que le puede salir a toda dominación social, pasa en estos momentos por una situación coyuntural crítica, como nunca quizás lo haya estado en la historia de los últimos siglos. Esta coyuntura es el efecto de un doble movimiento que viene a confluir en el momento actual. Si queremos darle un nombre a esta situación, que se acomode al hilo argumental de la hipótesis que aquí se afirma, diría: es el momento por el cual un régimen de vida social único y mundial, el capitalismo, ha desmantelado y absorbido casi por completo cualquier rastro que ligue a la política con la emancipación, transformando lo que hemos llamado políticas reaccionarias, no sólo en una reacción, sino en el modo natural en que debe entenderse el gobierno de la vida social. Como nunca, aquello de lo cual la política es una excepción inmanente, se ha tragado la posibilidad misma de que eso acontezca.

Una decima primera cuestión, nos abre la siguiente pregunta: pero la política, en su esencial dimensión liberadora, ¿ha proclamado ella misma, desde sus entrañas, esa condición indeclinable de ser una excepción inmanente? Mi convicción es que ha practicado de hecho esa condición, de ahí las novedades y las transformaciones que ha producido en la historia de la humanidad, que se obtuvieron sobre el conflicto y el antagonismo (o sea, una excepción) respecto al orden que perturbaban, pero no lo ha afirmado expresamente. Y es esa afirmación la que deberá ser el primer paso de un nuevo re-comienzo de la política. Para simplificar las cosas, invoco aquí las palabras de Marx para que funcionen con la misma eficacia pero en otro contexto: “no lo saben, pero lo hacen”.

Por la misma razón que consideramos que la política no es una estructura petrificada con muchas variantes internas y que sería posible definir de antemano su invariante constitutiva, desprendemos esta afirmación: cada novedad política implica una modificación de lo que hasta ese momento se aceptaba como “política”. No es necesario que lo que se hacía en la plaza pública en la Grecia antigua discutiendo acerca de la justicia y el tirano, o las luchas del ejército de Espartaco bajo el cual se organizaron los esclavos rebeldes, hayan procesado su actividad como una excepción inmanente. Que la política es una excepción inmanente es una afirmación política propia de nuestro aquí y ahora que pretende -en una coyuntura excepcional- volver a refundar un nuevo ciclo emancipativo.

En fidelidad a nuestra convicción de que política es un proceso que encierra una lucha, debemos abordar en donde está el conflicto en el interior de la propia historia de la política. Nuestro convencimiento parte de verificar que de manera acentuada desde el siglo XVII hasta un poco más de mediados del siglo pasado, las diferentes experiencias políticas no pudieron proclamar la radical autonomía de sus procesos respecto al orden social o a cualquier otra circunstancia que les fuera exterior.

Afirmamos que -paradójicamente- la idea de excepción fue ocupada por la de expresión. Es nuestra decimo segunda cuestión. Afirmamos que llegó el momento en que hay que declarar e imponer la “excepción” y desalojar la “expresión” como el alma de una política. Pero al mismo tiempo reconocer una compleja dialéctica entre ambas ideas que se reenvían mutuamente. En blanco y negro la disyuntiva es esta: a) es porque el proletariado y su lucha es objetivamente en sí misma revolucionaria que los comunistas deben expresarla y entonces habrá una política con ese nombre, o b), por el contrario, es porque los comunistas afirman que el proletariado y su lucha deben tener una potencia revolucionaria, es que hay una política llamada comunista. Sabemos que Marx se inclinó dominantemente por la primera alternativa. Proudhon y el anarquismo también. Las políticas revolucionarias que estuvieron activas en el siglo XX se las deben abordar, para hacer de ellas un balance creativo, ubicándolas preponderantemente en el campo de la expresión. Nuestra apuesta se juega a favor de la segunda alternativa.

Dije “paradójicamente” porque la excepción es conceptualmente incompatible con la expresión. Mientras afirmamos que la política debe ser una excepción al lazo social, realizar una separación para poder así transformarlo, la expresión implica una ligazón, un amarre a una realidad plena a la que una política debe obedecer. Sabemos que la lucha de clases era el motor de una constelación muchos más grande para Marx, llamada Historia. El movimiento que había que expresar era el de la Historia impulsado por las luchas de clases. Estas luchas remitían a su vez a los modos de producción, a las condiciones reales en que se desenvolvían las sociedades para la elaboración de sus bienes y riquezas, y las distintas relaciones sociales que se establecían según fuera el grado de desarrollo de esos medios de producción. Es el núcleo de la economía.

Es en este dispositivo, que se fue desarrollando con el despliegue y necesidades del capitalismo, que los pensadores ingleses introdujeron una disciplina cuyo nombre tendría asegurado un venturoso porvenir: la Economía política. Aquí están juntas, por primera vez, e indicando el título de una nueva disciplina, la economía y la política. La estructura objetiva del lazo social (economía) y aquello que lo tiene que subvertir (política). Entonces, la política ¿excepción o expresión de la economía? Aquí nace una celda que recién hoy podemos empezar a dimensionar. En la entrada de esa celda se puede leer: “La economía es la infraestructura social que determina a la superestructura jurídica, política…etc. etc.” Más abajo hay otro que dice: “la economía es el determinante en última instancia de la política”, y finalmente un tercero: “la política es la economía reconcentrada”.

Pero la cosa no acaba aquí. El Estado llamado democrático y la representación política como claves del Estado contemporáneo más afín al neoliberalismo, no puede captarse en toda su profundidad sin abordar la cuestión de la política pensada como expresión, es decir, como un mecanismo mediador entre la sociedad y el Estado. El Estado de derecho, aún en las circunstancias actuales, no puede funcionar sin presuponer, aunque sea vagamente, que la política es un instrumento (¡todo lo contrario a excepción o autonomía!) que sirve para articular al Estado con un pueblo por medio de la representación…política. En esa versión, en la que el Estado también estaba subordinado a los intereses económicos de las clases, la captura del Estado como objetivo central del proyecto revolucionario, pensando que serviría para cambiar la economía capitalista por otra socialista y así extinguir al Estado represor, fue la segunda celda en donde va a quedar confinado el marxismo y descendientes. Esto se puede calibrar hoy con más rigor. Aquí hay también una cuestión derivada de la negación de la autonomía de la política porque no se pudo pensar la real capacidad que el Estado tiene sobre el cuerpo social para generar políticas reactivas, lo que llevó a las luchas del siglo pasado a desconocer que el Estado no se reduce a un aparato (o estructura) de dominación y represión, sino que también es un cuerpo esencialmente político-reactivo que conforma y produce constantemente ideologías que formatean a las subjetividades involucradas en su dominación. Así fue que tomar el Estado resultó una manera sutil por la que el Estado tomó al proyecto revolucionario.

Una doble desconexión.

La decisión política de pensarse a sí misma como una excepción inmanente puede aparecer como una cuestión abstracta. No lo pienso así, creo que es una idea concreta posible de ser constatada y experimentada en el interior mismo de su historia real y, sobre todo, capaz de sostener hoy un giro que ponga sobre otras bases conceptuales una nueva secuencia política-emancipativa.

Las dos desconexiones a las que arribamos son, en primer lugar, la de autonomizar a la política, suprimir el pesado lastre de tener que ser la expresión de algo distinto a lo que ella es capaz de producir. Elevar la política a una práctica de pensamiento y acción capaz de abrir a la humanidad, específicamente en el mundo de sus lazos sociales, un lugar singular para que los pueblos decidan y tomen en sus manos la naturaleza y los valores que quieren imprimir a su vida colectiva. Y en segundo lugar, poner una distancia respecto a la estructura Estado, que ha sido tradicionalmente el nido histórico en que las distintas políticas se referencian constantemente, con mayor o menos intensidad según las épocas.

La apuesta de este trabajo es que al desamarrar a la política de esas dos dependencias se producirá un corte con una matriz intelectual que estuvo siempre más o menos visible operando en su interior, pero que se hizo plenamente vigente desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días. Hoy reducida a cero, la política como aquí se la entiende (política=ruptura del orden social) si queremos re-inventarla, re-comenzarla en una secuencia emancipativa nueva deberá, entre otras cosas, apoyarse en una matriz de pensamiento diferente. Este trabajo afirma que la doble desconexión que pregona es una condición importante, pero obviamente no suficiente, para lograr ese objetivo. Cambiar la matriz del pensamiento político debe leerse teniendo en cuenta que para este nuevo horizonte, un pensamiento político que no tenga la capacidad de obligar a un cuerpo a hacer algo, no es un pensamiento político. Por lo tanto, nuestro eslogan será siempre: pensar-hacer. Nada grande forzó su entrada para a existir en este mundo que no haya implicado necesariamente un cambio drástico en la manera de pensar. La política no es una excepción. La política debe revolucionarse a sí misma si quiere revolucionar el lazo social que hoy nos oprime.

- a) El nudo expresión-representación.

Tratemos de abrir las brechas para ayudar a instalar esta nueva matriz del pensamiento político. Para eso vamos ver los vínculos que existen entre la conexión que llamamos expresión y la que nombramos representación. En la vieja matriz política decimos con cierta naturalidad que determinada política es la expresión de los intereses históricos del proletariado, y también que el sistema político que adopta el Estado moderno es el de la democracia representativa. Lo que llama la atención es que el primer enunciado que pertenece a la tradición marxista y el segundo que recorre las venas del funcionamiento del Estado burgués moderno, ambos se instalen sobre dos operadores cuya diferencia es mínima al punto que pueden ser intercambiables entre ellos sin lastimar el sentido que quieren significar: la expresión para uno y la representación para el otro.

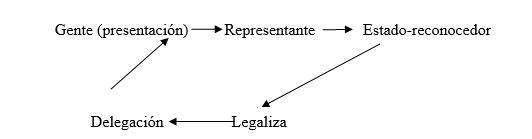

Veamos a la representación en su esquema más general para ver cómo se encadena su trama interna. Para que haya re-presentación se debe suponer que hay una presentación previa. Llamémosla, la gente. La gente se presenta y automáticamente se abre el espacio para que se instale el re–presentante. Pero el representante para poder funcionar debe se re-conocido como tal por un tercero. Ese tercero es el Estado. El Estado se erige en aquel que viene a re-conocer que el representante es un auténtico representante. ¿Cómo realiza esta operación?, comprobando que los presentados primitivamente han realizado correctamente su delegación en el representante. ¿Y qué significa “correctamente”?, que la delegación ha sido hecha de acuerdo a las normas que el mismo Estado establece (voto, asamblea, etc.). En ese instante la de-legación, queda legalizada, y el representante reconocido.

Esta dialéctica en sus diferentes momentos se muestra finalmente encapsulada dentro de una unidad llamada Estado. No puede haber representación si no hay una instancia de reconocimiento que es el Estado. Hay representación si necesariamente hay un reconocimiento realizado por el Estado. Pero todo reconocimiento fija y atornilla una identidad. Por eso es que el Estado se encarga de nombrar a aquello que los representantes dicen representar. Al tiempo que deja afuera de su reconocimiento a todo lo que se presenta sin representantes, la presentación “primitiva” (pura y simple) sin representantes. Estrictamente hablando el Estado sólo puede operar re-conociendo. Siempre trabaja “fijando” bajo el nombre que él le asigna lo que ya se ha presentado. Es un error pensar que la función “Estado” pueda ejercerse si no hay dada previamente una situación sobre la que él opera.

Resulta evidente ver como la función de expresión que ancla y amarra a la política a una entidad social que se presupone en sí misma como revolucionaria, pierde toda su potencia disruptiva y se empalma perfectamente con el dispositivo del Estado democrático bajo el operador representación. Una dictadura abierta no escapa a este circuito, sólo tiene que reemplazar la representación por la encarnación (u otras por el estilo) de un pueblo, una raza, una nación, etc. Repasemos la historia reciente de las políticas activas el siglo pasado y constataremos: 1) las políticas que buscaban la revolución expresaban las potencias revolucionarias del proletariado; 2) las políticas reformistas y democráticas representaban a la sociedad civil en su conjunto; 3) los fascismos encarnaban un ente emblemático, la religión, la patria, la nación, una raza, etc. para justificar sus crímenes.

El lazo social capitalista, con todo lo que eso implica, será difícil cambiarlo si la política sigue atrapada en el mecanismo de la expresión, la representación o la encarnación. Esos dispositivos sirven solo para administrar la realidad existente. Pero no sólo eso, no pueden dejar de considerar a aquellos a los que dice representar o expresar bajo la calificación de víctimas. Víctima es aquel que está condenado a una situación de la que no puede salir sin la ayuda de otro que sí tiene la capacidad de hacerlo. Crudamente: únicamente se expresa o representa a los que previamente ya se los ha declarado víctimas. Entonces, en el esquema descripto más arriba, en donde aparece la “gente” como simple presentación, debemos poner: víctimas.

Si en la idea de expresión detectamos un núcleo decisivo de la posterior expansión del Estado moderno-democrático-representativo, ahora podemos agregar que transformar a la humanidad, explotada y denigrada por la violencia del capitalismo, en víctima, es una condición indispensable para instalar la dupla presentación-representación. La humanidad-víctima es una plataforma indispensable para edificar sobre ella la oscura ideología de los Derechos del hombre, tironeada de todos lados para mejor cumplir su papel reaccionario y desmotivador.

Ningún proyecto político que se apoye en la idea de representar, expresar o encarnar la realidad social con todas las contradicciones que alberga tiene futuro. Esa es la matriz que debemos dar por caducada y no temer a la inmensa tarea que nos queda por delante.

- b) La desconexión por la vía de la fusión.

En el panorama actual existe una intentona que busca también terminar con la expresión como operador esencial de la política. Su columna vertebral es la idea de unificar el cuerpo social en su conjunto, con todas sus complejas diferencias, condenar toda especificidad propia de la política fundiéndola en la inmanencia radical de una potencia vital que atraviesa la vida misma. La matriz de pensamiento que sostiene esta mirada afirma un plano de inmanencia absoluto que cuestiona toda idea de dualidad, y así impedir que se vuelva a habilitar la idea de una realidad previa y luego una expresión o representación política de la misma. Lejos de pensar a la política como una excepción inmanente, apuestan decididamente a que las fuerzas internas (la “potencia vital inmanente”) que impulsan al capitalismo mundializado terminarán “desterritorializandose” del comando capitalista e instituyendo las nuevas realidades, siempre en una lucha constante contra el poder que tiene ese comando para volver a “reterritorializar” todos sus desmadres. El sostén filosófico de esta postura está en el pensamiento de Deleuze. Una de sus derivaciones más contemporáneas es el llamado “aceleracionismo” que, como su nombre lo indica, pregona la “política” de acelerar al máximo todo lo que el capitalismo (en especial en lo que hace a su nueva revolución tecnológica-digital) produce o está en condiciones de producir, en especial todo aquello que amenaza con desbordarlo.

Otra forma de querer salir del modelo político-expresivo es una práctica que nace de las experiencias que han sembrado las revueltas sociales, post-caída del Muro, que de manera ostensible no se dejan atrapar en los clásicos moldes de la política del pasado. Desilusionados de esos moldes, en especial del dogmatismo verticalista de los partidos llamados “revolucionarios”, terminan alejándose de la palabra “política” que identifican inmediatamente con “partidos” y “Estado”, poniendo en su lugar los llamados movimientos sociales. Esos movimientos pasan a ser los sujetos que despliegan una lucha capaz de agrietar al capitalismo desde “adentro” construyendo lazos sociales no-capitalistas, comunitarios y solidarios. Una nueva sociedad que se va alumbrando en el interior de la vieja. Despreciando toda visión universal de un pensamiento político, se constituyen en grupos que se definen por dos ejes principales: a) por la especificidad de la tarea que encarnan (desde una radio comunitaria hasta una huerta orgánica) poniendo en primer plano que la manera en que hacen lo que hacen es “anticapitalista”, es de otra manera totalmente opuesta a la reinante; b) nadando en el interior de la sociedad pero debiendo preservar su diferencia se agrupan bajo la idea de autonomía. Autonomía respecto al capitalismo (y su Estado) y las formas caducas de la política, ponen a su organización interna bajo formas de estrictas de igualdad, horizontalidad, respeto a las diferencias y decisiones colectivas sostenidas en un riguroso asambleísmo. Cualquier decisión tomada fuera de esos cánones es rechazada, independientemente del contenido de lo que está sometido a decisión.

Estas son dos maneras de querer salir del antiguo dispositivo expresivo. Para agilizar la exposición, y teniendo en cuenta que participan de una visión “unificadora” ya que ambas disuelven la especificidad de la política en la vida social, tanto a la inmanencia vitalista como al autonomismo los voy a llamar: “movimientos sociales anticapitalistas”. Así evitamos confundirlos con una larga tradición académica que tiene por centro las llamadas ciencias sociales.

Porque no aceptamos que la política sea expresión de otra cosa ya dada (matriz expresiva), y tampoco que se fusione y confunda con el plano de la vida social (matriz inmanente), la propuesta que defendemos en este trabajo es la de proponer la radical especificidad y autonomía del pensar-hacer de la política, cuyo núcleo es la excepción inmanente. Es la política que emancipa y rompe las estructuras que aquí y ahora nos dominan.

- c) El esquema de la presentación simple.

Siguiendo la línea argumental de esta propuesta, en el que la política no es un dato objetivo siempre presente en las sociedades, en donde la política es rara, hay que hacerla, inventarla colectivamente. Presupongamos una situación (que bien podría ser la nuestra) en la que certificamos que las políticas activas del siglo pasado se muestran impotentes; en donde lo que se hace en nombre de la política no es otra cosa que la administración (gestión) del capitalismo; que las políticas reaccionarias nos imponen el horizonte de toda política posible al ser los que determinaron y calificaron lo que para ellos fueron todos los intentos de transformar el mundo: movimientos totalitarios, dictatoriales, criminales y fundamentalistas. Ese horizonte nos obliga a que elijamos entre la democracia o el terror (dictaduras). Pero hay un paso más. Si la política quedó reducida a la gestión del orden existente bajo la forma civilizada de la democracia, se busca borrar para siempre lo que para nosotros es la esencia innegociable de toda política verdadera (que es lo mismo que decir política a secas): su capacidad de ser un pensar-hacer que se reinventa bajo formas distintas y con el cual se puede subvertir el lazo social dominante. El capitalismo ha logrado disolver a la política en la estructura social. Su secreto mensaje es: si quiere luchar luche, pero sepa que las únicas armas con las que dispone son las que estructuran al mismo orden contra el que lucha, orden que gestionan los gobernantes desde el Estado. Tenemos que reconocer en esta afirmación una trágica verdad.

Sobre este plano tratemos de desplegar la matriz de una política que desbarate la antigua relación que denominamos expresiva y que sostenía la idea de re-presentación.

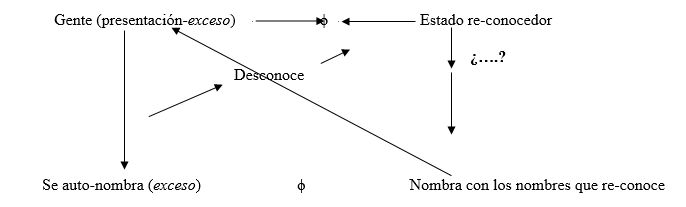

En el transcurso del trabajo iremos dando encarnadura a este esquema. Lo que ahora importa es prestar atención a la función que cumplen el vacío ( ϕ ) y el exceso como obstáculos a la expresión-representación y abren el camino a la creación-invención, es decir, a lo que nosotros llamamos política.

Pero avancemos un poco. Una presentación “pura” en el campo de la estructura social y política es siempre la irrupción de algo que no encaja en la situación tal cual ella funciona “normalmente”, es decir, de acuerdo a los parámetros aceptados masivamente por esa sociedad y su Estado. Ese exceso respecto a la situación produce un vacío en la misma, por cuanto pone en evidencia la ausencia de palabras e ideas para cercarlo y poder comprenderlo, es decir, encajar esa rareza en el universo de lo conocido. Por eso el Estado, que es el garante de toda estructura social, inmediatamente tratará de eliminar esa falta, esa carencia provocada por el exceso de la presentación. Para fagocitar a ese exceso que ahí se ha presentado pero que no es fácil re-presentarlo, el Estado lo nombrará con toda la batería de nombres que tiene para acomodar en su lugar a todo lo que amenace un desmadre. Pero puede suceder que los “presentados” lleguen a nombrarse a sí mismos, a señalarse con un nombre generalmente nuevo o sacado de otro lugar para vestirse con él. Ese nombre fijará de alguna manera a esa irrupción inesperada, y dejará una marca “nueva” en el plano de la realidad.

Esta realidad es la que abre una coyuntura para poner en movimiento una política. Pongamos algunos ejemplos de los últimos 25 años. El alzamiento zapatista, en México, los piqueteros y el 19-20 de diciembre del 2001, en nuestro país, los indignados en España, las concentraciones masivas en la plaza Tahir que derrocó al dictador Murabak en Egipto, Ocuppy Wall Street, en EE.UU, etc. Estos son los hechos contemporáneos. Pero no podemos olvidar lo que 200 años atrás fueron las huelgas y rebeliones obreras en las fábricas y las calles de Europa. Y menos aún la figura que inmortalizó Marx en el epígrafe del Manifiesto Comunista diciendo “que un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo”.

En este momento histórico nuestra apuesta es no abordar esos excesos con la mirada tradicional de la política como expresión, sino de encontrar en esos vacíos que los excesos producen en el ámbito del poder y que lo hacen vacilar, la oportunidad misma de empezar a darle cuerpo a un pensamiento, organización y acción política nueva, inventada. Esta circunstancia pone en primer plano algo que es decisivo para nuestro enfoque. Esos excesos se presentan de inmediato como campos de posibles disputas, entre quienes consideran que nada nuevo hay ahí, que eso se explica y armoniza con todos los recursos que el poder y el sentido común de las políticas reinantes pueden predicar. Que esos “hechos” son más de lo mismo, son variables diferentes pero cobijadas por la invariante fundamental del sistema. Pero también está la apuesta de los que arriesgan que en esos excesos se puede encontrar una nueva manera de pensar-hacer la política, que no sea, por ejemplo, impulsada por los partidos, la representación, la lógica del Estado, etc. y que no sea la expresión de una realidad ya preconstituída.

Hoy podemos constatar que muchos de esos excesos y otros menos ruidosos y casi desapercibidos, pero quizás no para los ojos de un auténtico vigía, que se producen en el seno de la vida social de los pueblos se han estancado, están en suspenso o fueron directamente absorbidos por los poderes dominantes junto con sus políticas y estrategias de cooptación Estatal. No hay política que haya venido al mundo sin el riesgo de una apuesta. Hoy lo podemos afirmar.

Si esos excesos que desacomodan son posibles es porque certifica y corrobora una afirmación de orden teórico muy general, decididamente ontológico, (en cuyo horizonte se inscribe esta nueva matriz del pensar-hacer de la política) que sostiene la premisa de que es imposible que el orden social edifique un todo, una totalidad que se cierre sobre sí misma en una armonía efectiva o posible, garantizando que cualquier cosa que suceda en su interior jamás tendrá la chance por sí sola de modificarlo en sus raíces porque es una parte de ese todo y obedece a su legalidad. Pero nosotros agregamos, que si bien es cierto que el plano de la vida social se muestra inconsistente, incompleto, incapaz de unificarse en armonía, sin embargo, para que en su interior nazca algo diferente se requiere, en los momentos en que un exceso acontece mostrando la realidad de esa inconsistencia y abriendo ese vacío en el corazón de la situación, que ahí se inscriba una intervención subjetiva, es decir, una decisión que arriesgue y fuerce la entrada de una novedad cuya capacidad transformadora quedará en suspenso en el tiempo en función de las acciones y pensamientos que la sostengan y los efectos que vaya produciendo.

Entonces proponemos eliminar la clásica y agotada expresión-representación, por la idea de forzar en el interior de una situación. La política es un forzamiento que se realiza en el interior de la estructura social para transformarla. Otra manera de darle cuerpo e inteligibilidad a la excepción inmanente.

La política como forzamiento.-

Esta nueva visión de la política deberá empezar a hacer su trabajo en el lugar que cuadre, pero nosotros tenemos el modesto proyecto de dirigir esencialmente esta idea a cuestionar y deshacer lo que hoy una aplastante hegemonía mundial llama “política”. Esto está coherentemente enlazado con la afirmación que sostenemos desde un principio y que nos dice que el colapso de las políticas revolucionarias del siglo pasado y el consiguiente mundialización del capitalismo ha borrado del seno de la vida de los pueblos la política, dejando en su lugar la gestión-gobierno del orden vigente. Los esfuerzos que se hacen desde el viejo paradigma de la expresión son estériles, y los que han encumbrado a la potencia vital o a los movimientos sociales como su reemplazo, no hacen sino enterrarse más en su propia fosa. Hoy en día toda “política” que se puede expresar es una sirvienta de la economía (es decir, de las necesidades), de los medios masivos de construcción-circulación de opiniones. Buscan paliar los sufrimientos y no hacen otra cosa que denunciar y protestar porque no pueden hacer otra cosa y se creen unos liberadores si con su acción pueden lograr la supervivencia de las víctimas Y todo esto bajo el imán sin límites que sobre sus actos ejerce el Estado, trofeo máximo al que no se resignan ganar en algún momento. Este enjambre posee un discurso ya obsoleto, misericordioso, estéril y estancado. El neoliberalismo sabe que mientras la “política” pase por estos circuitos tienen aseguradas sus posiciones, porque son ellos los que ponen la lógica en donde se desenvuelven sus contestatarios. Por eso es que nuestro objetivo apunta a subvertir y destronar a esta sinuosa colección de los restos de una época de la política que ya no puede ser la nuestra.

Se ha producido el fin de una “mediación”. Lo que hoy se experimenta, pero sin saberlo, es que el proyecto de una política capaz de subvertir (o atenuar) el lazo social capitalista por medio del circuito: representación-partido-voto (o insurrección)-Estado, está terminada. Lo que era una mediación entre el lazo social y su ruptura concluyó siendo una pieza integrada plenamente al funcionamiento del sistema. Un indicio es la poca capacidad que tiene el reformismo para imponer medidas mínimamente paliativas de la voracidad capitalista. ¿Por qué? Porque esa mediación, que se llama aún inocentemente “política”, dejó de operar como excepción inmanente al lazo social instituido. Nos guste o no una tarea se impone: es empezar a crear una nueva existencia (otro discurso político) que esté a la altura de dar batalla en este mundo contra este mundo. A eso se lo llamará política. A lo que hoy existe hay que empezar a minarlo porque opera como un agujero negro que se chupa todo lo que quiere despuntar como exceso. Absorbe y tapona, porque hace las veces de obstáculo, aún no declarado como tal.

No se puede perder más tiempo, ya hay que empezar a afirmar que una de las claves para comprender nuestra época, además de describir con cierta objetividad la nueva trama y los inmensos medios que actúan para fortificar e invisibilizar su tremenda eficacia, es que no existe ninguna política a la altura de las cuestiones de nuestra época. Más aún, que debemos asumir que no estamos frente a una tarea menor concentrada en revisar algunos errores o defecciones del pasado, hay que asumir que la empresa es fundacional. Se trata de la secuencia de las políticas que comienzan en la aurora del siglo XVIII y se extienden hasta su conclusión simbólica con la caída del muro de Berlín. Si bien dentro de esa constelación se han verificado cambios sustanciales en su historia y la humanidad le debe reconocer que algunas han declarado -para siempre- la posibilidad real y laica de una liberación de los lazos sociales de dominación y del Estado, sin embargo, hoy debemos declarar que la matriz esencial que las articuló hoy forma parte del arsenal con el que el salvaje capitalismo despliega su dominio político-económico.

La política re-comienza una vez más. Bs. As. 2020.