Ciudad

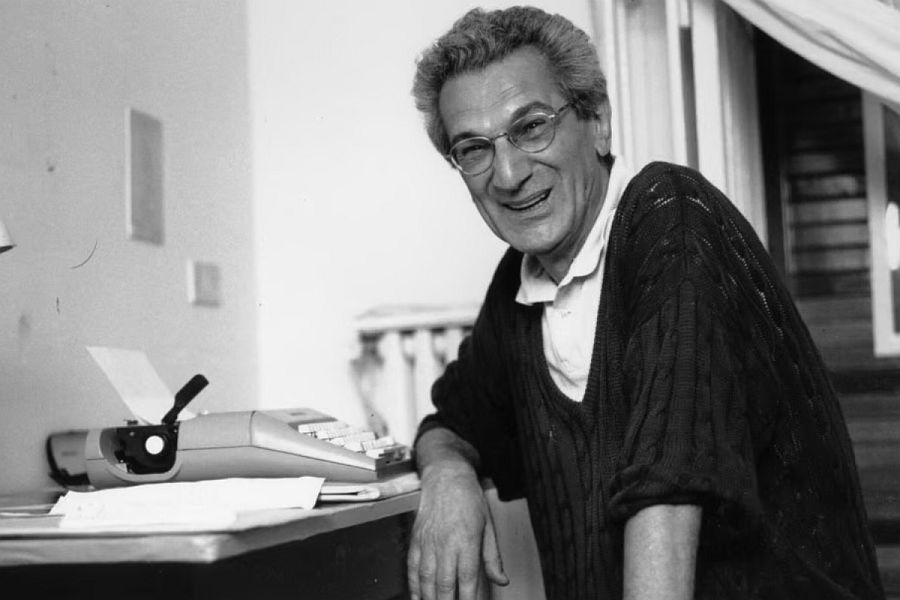

Por TIZIANA VILLANI (filósofa, Profesora de “Fenomenología del arte contemporáneo” Accademia NABA de Milán y en la Universidad de París 8. Directora de Ediciones Eterotopia France y de la revista Millepiani. Publicó Il tempo della trasformazione. Corpi, territori e tecnologie, 2006, Ecologia politica. Nuove cartografie dei territori e potenza di vita, 2013, entre otros).

La forma en que habitamos las ciudades, lo urbano, la metrópolis depende de muchos factores que excluyen en cada caso la posibilidad de ofrecer una visión homogénea. El «nuevo mundo» evocado por Benjamín en su diseño de los Pasajes, es un mundo que sólo los niños son capaces de integrar: «Cada infancia descubre nuevas imágenes y luego las incorpora al patrimonio de imágenes de la humanidad».

Nuestras realidades urbanas tras los recientes acontecimientos pandémicos aparecen transfiguradas en sus funciones, en su ser; sobre todo las metrópolis financieras, llamadas a repensarse a la luz de una modificación acelerada de sus funciones, de las formas de vivir, de consumir, de transitar. Son muchas las razones que explican en parte este cambio, un cambio que en realidad ya está en marcha desde hace varios años.

Al convertirse principalmente en un lugar de consumo y mercantilización, una ciudad puede volverse opaca, homologarse en sus rituales, sus cadencias, sus hábitos, incluso aquellos que están en los márgenes, que no tienen medios, que realizan trabajos alienantes tienden hacia estos mismos rituales y narrativas. Barrios a menudo privados de identidad, vaciados como en las películas catastrofistas, mientras que en los suburbios la vida continúa de algún modo, ciertamente suspendida, interrumpida.

Cabe, pues, cuestionar el papel y las funciones de los contextos urbanos pensados como futuristas, simbólicos de funciones direccionales con vastos suburbios en constante expansión y diferentes en sus asentamientos y configuraciones.

Sin embargo, es necesario considerar que un nuevo mecanismo ha intervenido en la reconfiguración de lo urbano: el mecanismo de la mudanza, de la remodelación de la memoria, de las formas actuales de actuar y practicar las ciudades.

El «estar para sí mismo» (o ensimismarse)[1] de nuestro presente hace que la ciudad sea difícil de compartir, las viviendas como cárceles, el aislamiento y el tiempo cristalizados, repetitivos, congelados en la espera de disposiciones, posibles brechas en un presente colapsado. Las ciudades fantasma que habitamos han perimetrado nuestras vidas en el suelo, en los escasos recorridos habituales, en las filas, en las mesas del teletrabajo, pero también del trabajo manual y la logística, que no paran como tantos oficios oscurecidos.

Las imágenes de las ciudades actuales nos restituyen, al mismo tiempo, un encanto, una belleza conmovedora. En los raros momentos de ausencia de los rituales de trabajo, consumo, desplazamientos, ajetreo y bullicio, el redescubrimiento de la materialidad «desnuda» de los territorios urbanos ofrece una narrativa inédita a la que ya no estamos acostumbrados. Ciudades en las cuáles hacer “la deriva”, en palabras de Guy Debord, en las que la exploración se había convertido solo en una tarea, una posibilidad, confiada a la mirada.

En las grandes metrópolis financieras, las «ciudades globales» según la definición de S. Sassen, los centros direccionales se transmutaron de repente en testimonios de otro momento en el que el teletrabajo, el alto coste de los alquileres vaciaron la función de escaparate de los rascacielos de diseño, volviéndolos obsoletos en muy poco tiempo, los skylines sólo dibujaron «lugares desiertos»4.

Sin embargo, la piel de las ciudades es capaz de una gran performatividad, la idea de que las pequeñas localidades, las pequeñas ciudades, podrían invertir la tendencia de la urbanización a escala mundial, resultó frágil si no es a costa de transformar esos «otros» centros en nuevos suburbios, sólo que más diluidos con respecto a la versión más clásica de los suburbios históricamente entendidos. Por tanto, más que de un colapso de la dimensión metropolitana, es más correcto hablar de su enésima reconfiguración, no sólo espacial, sino también laboral, social y material. Las mallas urbanas se han rearticulado a mayor escala con respecto a procesos de producción y asentamiento que hace tiempo se han deslocalizado en gran medida, pero la dispersión urbana está sujeta a un doble movimiento, por un lado, la tendencia a la homogeneización y, por otro, la inervación de «pliegues» que indican su dislocación, sus colapsos más o menos importantes, y las micropolíticas de la modificación.

Colin Ward ya había identificado, en los años setenta, las peculiaridades de algunas zonas suburbanas de Londres, utilizando como enfoque la mirada y los modos de uso de los niños que habitaban esos territorios y, en cierto sentido, los habían inventado. Tal vez sea necesaria una mirada similar en el «presente suspendido» en el que vivimos: «El concepto de espacio de juego y aventura se ha nutrido de lo que los niños hacen realmente en las partículas de los espacios abandonados y bombardeados». Joe Benjamín, infatigable pionero en este campo, se lamenta de que el propio concepto de parque infantil haya ocupado el lugar del arnés y la cuerda de los mecánicos […] Los urbanistas que conciben parques y espacios de juego usurpan la capacidad creativa de los niños, se les pide que diserten sobre el tipo de cerramiento a utilizar y que construyan estructuras prefabricadas, mientras que su papel es únicamente proporcionar materiales disponibles para que los niños construyan sus propios parques infantiles».

Volver a crear lo urbano en una dimensión de mayor facilidad, de mejor vivir, puede partir de esta intuición, fabricando a partir de lo disponible e inventando como si los territorios de que disponemos estuvieran aún por escribirse, por ser imaginados.

El reciente debate sobre la «regeneración urbana» comete el error de los ingenieros evocados por Word, el proyecto se pre-constituye y se sitúa en un contexto al margen de los modos y formas de uso de quienes habitan esos espacios, quizá no siempre de forma fluida y no siempre feliz.

El otro movimiento interesante que puede derivarse de estas consideraciones se refiere a la emancipación del estigma al que están sometidos ciertos espacios: suburbios degradados, núcleos, residencias, fábricas en desuso, la posibilidad de repensar y tal vez incluso demoler y transformar estos artefactos, estas infraestructuras requiere sin duda un gran compromiso, pero al mismo tiempo devuelve el ímpetu y la energía de algo que surge de un deseo que no se limita a vivir, pasar, trabajar, consumir.

Por último, ¿podemos seguir considerando, como indicaba David Harvey, las configuraciones urbanas como espacios en los que se produce el «excedente-producto» o la «economía parasitaria»?

Ya en su libro Social Justice and the City, Harvey asignaba al papel de la reciprocidad en los contextos urbanos un valor fundamental, una capacidad de resistencia a los procesos de mercantilización, capaz de socavarlos.6

Aunque en declive, la reciprocidad parece hoy todavía capaz de ofrecer la posibilidad de entretejer relaciones positivas y necesarias, sin embargo, la velocidad de transformación de los contextos urbanos, los cambios en las formas de uso y consumo junto con los mecanismos de una economía cada vez más volcada a la producción de residuos en función del mantenimiento de jerarquías tecno-financieras cada vez más cínicas, exige repensar también las formas de compartir y aliarse. Se trata de repensar «líneas de fuga» permanentes, es decir, capaces de reinventarse cada vez que los procesos de expulsión, de marginación operan de manera omnipresente. Volver a partir de lo disponible se convierte así en una tarea, un compromiso ininterrumpido en el que diferentes subjetividades son llamadas a aliarse, «alianzas» como dice Guattari, alianzas subjetivas, sociales y mentales que operan en el terreno de la micropolítica, que sin embargo tienen siempre presente la dimensión de la macropolítica, a la que se refieren, y de sus dispositivos.

Tales alianzas se realizan a través de encadenamientos entre especies y formas articuladas no sólo de lo vivo, sino también de sus creaciones, de sus materiales, de los artefactos que necesitan ser inventados, utilizados, destinados de otro modo.

[1] NT